- ホーム

- 法人のお客さま

- リスクソリューション

- リスク・課題から探す

- リスク・課題情報(2)

- リスク・課題

形骸化させないリスクマネジメント。継続的に機能する体制を築く3つの要点

昨今の企業を取り巻くリスクはESG、レピュテーション、生成AIなど無形のリスクも含まれるようになり、ますます多様化・複雑化しています。こうした領域は、自然災害や労働災害など有形のリスクのみを想定していた従来型の保険に加え、リスクの発生を予防する「リスクコントロール」の強化が必須となっています。

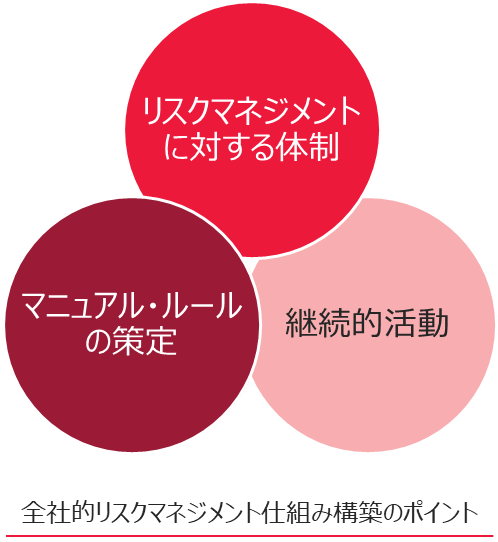

しかし、多くの企業ではリスク管理に必要な体制や専門人材、部門横断の視点が不十分で、リスクマネジメントの取り組みが形骸化する傾向にあります。これを解決するには、「全社的な体制の構築」「ルールの策定」「継続的な活動」の三位一体運営が不可欠です。

近年は、専門家の伴走支援や他社との事例共有による知見向上も効果的です。業種を超えた情報共有や協働によって、強靭なリスクマネジメント体制を築く動きが広がっています。

企業の持続的成長を阻む新たな無形リスク

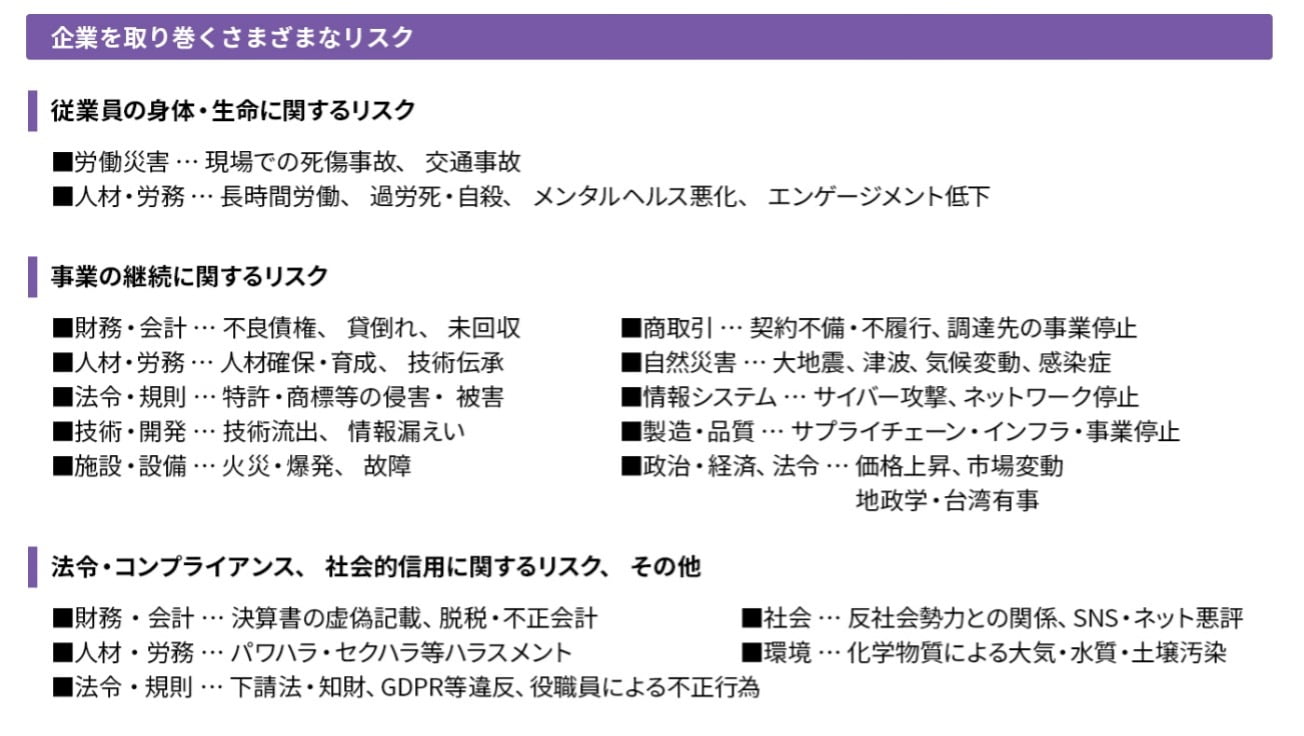

近年、企業を取り巻くリスクは拡大を続け、次々と新たなリスクが出現しています。例えば、従来の自然災害や労働災害といった有形リスクに加え、ESG、レピュテーション、地政学、人的資本、生成AIなどの無形リスクなども加わり、かつてないほどリスクの多様化と複雑化が進んでいます。

リスクアセスメントを実施したうえで、選ばれている主な優先対策リスク

こうした無形のリスクは、万が一の損失に備える従来の「保険(リスクファイナンス)」だけでは対応が難しいことから、そもそもリスクの発生を未然に防ぐ「リスクコントロール」の重要性が年々高まっています。

しかし、多くの企業ではリスクマネジメント体制が形骸化して、「毎年同じようなリスク一覧を更新するだけ」といった形式的な取り組みにとどまっているのが現状です。そのため、全社的な体制を強化し、リスクマネジメントを戦略的に進めようとする動きが高まっています。

リソース不足や散逸、分断を解消し、形骸化を脱する

多くの企業では、リスクマネジメントに関して以下のような課題が指摘されています。

- 専門人材や組織体制の不十分さ

- ノウハウや実務経験の蓄積不足

- 部門横断的な視点や全社的統合管理の欠如

これらはいずれもリソースの不足や分散に起因するだけでなく、部門ごとの報告内容が全社的なレベルで検証しきれないといった問題を引き起こします。その結果、報告内容の信頼性や整合性が十分に検証されないまま、リスクマネジメント活動が形式的な報告作業にとどまり、適切にリスクを”マネジメント”する、といった役割を果たせなくなってしまいます。

まずは全社横断的にリスクを洗い出し、共通の評価方法を用いて分析し、優先順位を明確にすることが重要です。

リスクマネジメントの形骸化を脱する3つの鍵

この状況を解決するには、部門を横断して情報を集約・共有できる仕組みと、現場が自走できるリスクマネジメント体制の構築が必要です。これにより、全社的にリスクを網羅的に把握し、重要度に応じて優先順位を整理することも可能になります。

解決のポイントは「リスクマネジメントに対する体制」、「マニュアル・ルールの策定」、「継続的活動」の3つです。これらはまさに三位一体であり、体制が整わなければ活動を始められず、マニュアル・ルールがなければ評価方法や優先順位を判断する基準が持てません。そしてPDCAを回し、継続的に活動しなければ「リスクをマネジメントしている」とは言えません。

この3つに企業組織全体、役員から一般従業員まで含めた皆で同じ方向を向きながら取り組んでいくことが重要です。よきパートナーを得て、自分たちでその3つをうまく作り上げることができれば、必然的に組織は自走していきます。

特に重要かつ難しいのが「継続的活動」です。

今日では、多くの企業がすでにリスクマネジメントに取り組んでいるはずです。その第一歩となるリスクアセスメント、いわゆるリスクの棚卸しも実施しているはずです。しかし、その後に対策を計画・実施し、再びリスクアセスメントを行い……とPDCAを回す過程で、活動が形式的になり、モチベーションが低下しやすいという課題も見られます。

そのため、毎年リスクアセスメントの方法を工夫して変化を加え、常に新しい視点でリスクマネジメントに取り組む企業も見られます。

社外の専門家の参画や他企業と共同でリスクマネジメントの強化をはかる

こうした仕組みづくり、組織づくりにおいては、どこに課題があって、どのように解決するのかを専門知識の豊富なコンサルタントに伴走してもらい突き詰めることも有効です。

内部だけの取り組みでは、自社のリスクマネジメントのやり方は妥当なのか、情報開示でステークホルダーの皆さまに胸を張って取り組みを紹介できるか、などを判断しきれない部分もあります。そこで専門性の高い第三者からのレビューやアドバイスを受けることが重要になります。

「保険(リスクファイナンス)」と「リスクコントロール」の両輪で企業のリスクマネジメント全体をカバー

損保ジャパンおよびSOMPOリスクマネジメントでは、万が一の損失に備える「保険(リスクファイナンス)」で長年実績を積んでいるだけでなく、リスクの発生を未然に防ぐ「リスクコントロール」でも多様な分野の専門人材を揃えるなど、いち早く取り組みを実施し、この両輪でバランスよく企業のリスクマネジメント全体をカバーしています。

例えば、SOMPOリスクマネジメントでは、「リスクマネジメント体制構築・運用支援サービス」を実施しています。SOMPOリスクマネジメントのソリューションを損保ジャパンの損害保険に加えて導入いただくことで、より効果的なリスクマネジメントが可能となります。

多様な企業同士がリスクマネジメントの情報を共有し合う取り組みも

また近年は企業同士が自社のリスクマネジメント事例を持ち寄り、情報共有をして知見を深めるといった取り組みも登場しています。リスクマネジメントは事業競争などを伴う領域ではないことから、むしろ積極的に外に目を向けていくことで、リスクマネジメントの強化につながります。グループ会社やサプライチェーンの中ではもちろん、業界団体が企業を集めたり、主催企業の得意先を集めたりして、本来競合とされる企業同士が一堂に会することもあります。

このように、リスクマネジメントに関しては、同業他業、業種業態にかかわらず、現場を知る者同士の前向きな意見交換を重視する考え方に変わってきています。

SOMPOグループでも、企業のリスクマネージャーを集めて、業種や領域を超えて情報交換やディスカッションを行う場を設けています。

- (注1)2025年9月8日時点の情報をもとに作成しております。

- (注2)SOMPOリスクマネジメント株式会社が提供するサービスの詳細(サービス内容など)は、同社の公式ウェブサイト

でもご確認いただけます。

でもご確認いただけます。 - (注3)本サービスは、SOMPOグループ各社が提供する商品またはサービスであり、当社の保険またはサービスではございません。

- (注4)当社は、SOMPOグループ各社等が提供する商品・サービスの紹介行為を行うのみであり、ご利用に関して一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

コンテンツ提供:SOMPOリスクマネジメント株式会社

SOMPOリスクマネジメントでは、「リスクマネジメント」に関する様々なリスクソリューションの提供を通じて、お客さまの持続的な成長・発展をご支援します。